首頁(yè)>書(shū)畫(huà)·現(xiàn)場(chǎng)>書(shū)畫(huà)動(dòng)態(tài)書(shū)畫(huà)動(dòng)態(tài)

李可染書(shū)法的啟示

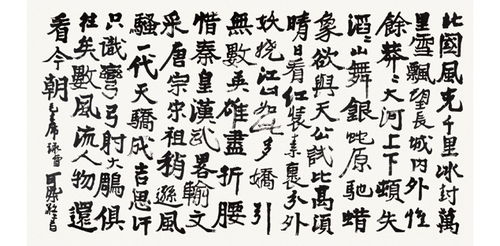

王明明:觀金鐵煙云——李可染的世界系列作品展(書(shū)法篇)

中國(guó)人很早就提出“書(shū)畫(huà)同源”,對(duì)于此,歷代都有不同的解釋?zhuān)珶o(wú)論如何解釋?zhuān)茧x不開(kāi)中國(guó)繪畫(huà)與書(shū)法之間密切的關(guān)系,兩者的產(chǎn)生和發(fā)展相輔相成。作為20世紀(jì)開(kāi)宗立派的一代繪畫(huà)大師,李可染在書(shū)法上同樣取得了很高的成就,而且他的書(shū)法與繪畫(huà)密不可分。

可染先生少年時(shí)代便專(zhuān)力摹寫(xiě)“趙體”,為他奠定了扎實(shí)的書(shū)法功底,但不久他便悟到這種書(shū)體易失之流滑、柔媚而少骨力,因此,中年以后,可染先生以極大的毅力矯正自己的書(shū)寫(xiě)習(xí)慣。進(jìn)入國(guó)立杭州藝專(zhuān)后,可染先生曾改學(xué)西畫(huà)??箲?zhàn)期間在重慶再次開(kāi)始精研傳統(tǒng),創(chuàng)作了大量減筆人物畫(huà)和山水畫(huà)。當(dāng)時(shí)他的用筆迅疾,線條流暢而率性,雖沒(méi)有獨(dú)立的書(shū)法作品存世,但從題款那瀟灑流利的行草書(shū)來(lái)看,用筆率真,強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)的趣味,和畫(huà)面有機(jī)地結(jié)合起來(lái)??箲?zhàn)勝利后,可染先生到北京師從齊白石,隨侍齊師十年,他并沒(méi)有直接學(xué)習(xí)齊白石的畫(huà),而是學(xué)到了齊白石繪畫(huà)、書(shū)法最關(guān)鍵的一個(gè)字——“慢”。50年代,為改革中國(guó)畫(huà),可染先生多次外出寫(xiě)生,在潛心鉆研、努力探索新的山水畫(huà)語(yǔ)言的同時(shí),他開(kāi)始拋棄了早年那些率意奔放的行草書(shū),更多的以楷書(shū)題畫(huà),他的繪畫(huà)和書(shū)法用筆都慢下來(lái)了。尤其值得注意的是,在“文革”特殊的時(shí)期里,他反復(fù)練習(xí)平直得近乎刻板的“醬當(dāng)體”,使他的書(shū)法在“慢”中獲得了幾分“拙”的意趣,既有氣勢(shì),又非常凝重、拙樸。60、70年代初期,和所有的藝術(shù)家一樣,可染先生寫(xiě)了大量的毛主席詩(shī)詞,如《卜算子·詠梅》、《水調(diào)歌頭·重上井岡山》、《念奴嬌·鳥(niǎo)兒?jiǎn)柎稹?、《沁園春·雪》等,多以漢隸《張遷碑》摻以魏碑筆意,整體顯得凝重、遒勁,留下了很深的時(shí)代印記。到了70年代中后期,可染先生的書(shū)藝進(jìn)入更高更成熟的階段,他為友人與學(xué)生的題字中經(jīng)常出現(xiàn)如“金鐵煙云”、“龍躍天門(mén)、虎臥鳳閣”一類(lèi)句子,他立足碑派體系而又廣收博取,著重理性分析而又注重神韻,他把一絲不茍的匠心安排寄托在情寄八荒的襟懷之中,將別出心裁的構(gòu)思安頓在嚴(yán)格的法度之中。進(jìn)入到80年代,由于可染先生在國(guó)畫(huà)界崇高的地位,社會(huì)應(yīng)酬增多,找他題字的單位和個(gè)人非常多,這一時(shí)期他的書(shū)法作品內(nèi)容更多涉及唐詩(shī)、名言、楹聯(lián),為各地的報(bào)刊雜志、名人故居題字,如《中國(guó)日?qǐng)?bào)》、《深圳美術(shù)館》、《豐子愷故居》等,包括《美術(shù)家》、《江蘇畫(huà)刊》、《迎春花》等重要藝術(shù)類(lèi)刊物、著作題簽。布局構(gòu)圖必經(jīng)營(yíng)再三,落筆即極具妙趣。作為齊白石的弟子,他為齊白石作品出版物題簽有:《齊白石三百石印》、《齊白石手批師生印》、《齊向石精品畫(huà)選》等,精心布局中糅合隸篆之意,緩慢運(yùn)筆中寄托著對(duì)恩師懷念之情。在大量的牌匾題寫(xiě)中,李可染為家鄉(xiāng)徐州題寫(xiě)了《我愛(ài)家鄉(xiāng)徐州》、《徐州雙擁陳列館》、《快哉亭公園》、《戲馬臺(tái)》等,為了讓上門(mén)求字單位或個(gè)人制作牌匾方便,可染先生大都會(huì)題寫(xiě)一橫一豎兩幅,字里行間寄托著對(duì)家鄉(xiāng)的眷戀之情。字體從拙樸中透露出靈動(dòng),個(gè)人面貌也日益突出。到了80年代中晚期,又以印語(yǔ)入書(shū)法,書(shū)寫(xiě)了《實(shí)者慧》、《白發(fā)學(xué)童》、《所要者魂》、《峰高無(wú)坦途》等,充分體現(xiàn)他獨(dú)特的人生觀與藝術(shù)觀。

可以說(shuō),可染先生的書(shū)法經(jīng)歷過(guò)一種看似刻板的演變,最終脫胎換骨,從率意流暢,到慢,再到樸拙。從改革開(kāi)放到他去世的十年間,他的繪畫(huà)藝術(shù)和書(shū)法藝術(shù)又有一種新的升華,筆墨的成熟,書(shū)法確立了自己獨(dú)特的風(fēng)格。他的書(shū)法強(qiáng)調(diào)的不再是早年的那種結(jié)構(gòu)美,而是包含有“丑”的意味,但不是一般的“丑書(shū)”,強(qiáng)調(diào)的是一種“拙”的大美,正如他說(shuō)的那種“白發(fā)學(xué)童”,即兒童般的稚拙,凝重而力透紙背的線條,讓人自然想到歷代書(shū)法家所苦苦追求的“屋漏痕”、“錐劃沙”。可染先生書(shū)風(fēng)從率真演變到質(zhì)樸再到古拙,同時(shí)也是一種審美追求的變化,這種審美的變化正好符合中國(guó)書(shū)法對(duì)境界的要求,達(dá)到了孫過(guò)庭所說(shuō)的“人書(shū)俱老”的境界。不同階段的追求是偶然和必然的一種轉(zhuǎn)變,這種轉(zhuǎn)變是他認(rèn)識(shí)的升華,也是他筆墨功夫鍛煉的必然。通過(guò)對(duì)可染先牛書(shū)法發(fā)展的幾個(gè)階段的研究,不僅有利于我們認(rèn)識(shí)他在書(shū)法上取得的成就,也能借此認(rèn)識(shí)和研究其中的規(guī)律。

可染先生的書(shū)法在中國(guó)繪畫(huà)史、書(shū)法史中都是非常獨(dú)特的一種風(fēng)格,可以說(shuō)是獨(dú)樹(shù)一幟。他的書(shū)法中獨(dú)有的“拙”超出清未何紹基、伊秉綬。同時(shí),他的“拙”中又有中國(guó)文人的書(shū)卷氣,很重、很厚,有時(shí)顯得很滿,但因?yàn)橛袃?nèi)在的書(shū)卷氣,以及他在中國(guó)文化滋養(yǎng)中形成的那種境界,所以他的書(shū)法中沒(méi)有燥氣、習(xí)氣、黑色氣。

可染先生主要還是一位畫(huà)家,除了那些獨(dú)立的書(shū)法作品之外,我們還應(yīng)關(guān)注他畫(huà)中的題跋。正如沈鵬先生所說(shuō),欣賞齊白石的書(shū)法最好還是看繪畫(huà)題跋,欣賞李可染的書(shū)法也能從他的繪畫(huà)題跋中得到多種享受。繪畫(huà)題跋在中國(guó)書(shū)畫(huà)中有一套完整的體系,特別是文人畫(huà)興起后,在強(qiáng)調(diào)“以書(shū)入畫(huà)”的同時(shí),畫(huà)家們對(duì)畫(huà)中題跋與落款大費(fèi)經(jīng)營(yíng)。但是,隨著現(xiàn)代化的思潮的不斷沖擊,中國(guó)傳統(tǒng)文化出現(xiàn)了巨大的斷裂,當(dāng)代山水畫(huà)家大多不注重落款,或者根本不會(huì)題跋。從李可染的作品中可以研究他題跋的位置、大小,不同時(shí)期的演變和落款的方式,可以看出,他的畫(huà)風(fēng)和書(shū)法的結(jié)構(gòu)、趣味是完全吻合的。李可染和傅抱石異曲同工:傅抱石寫(xiě)得快,他的畫(huà)也很放;李可染的山水畫(huà)構(gòu)圖、筆墨都非常完美,題詩(shī)和落款也極為凝重,位置巧妙,落款的趣味與畫(huà)風(fēng)完美結(jié)合起來(lái)。此外,他鈐蓋印章的印語(yǔ)、位置甚至使用印泥的講究程度都是同時(shí)代畫(huà)家不可企及的。

齊白石有一句名言:“學(xué)我者生,似我者死”,同理,我們可以借鑒可染先生的書(shū)法演變之路,但不可生硬地臨摹他書(shū)法的形。研究可染先生的書(shū)法,帶給我們很多規(guī)律性的啟示,不僅給畫(huà)家,也將給書(shū)法界很多有益的借鑒。

(本文為2013年12月5日至2014年1月3日在北京畫(huà)院美術(shù)館舉辦的“金鐵煙云——李可染的世界系列作品展(書(shū)法篇)”的前言。)

編輯:李勤

關(guān)鍵詞:李可染 書(shū)法 繪畫(huà)